8月2日,记者从自治区文化和旅游厅了解到,近日,由中国地质大学(北京)、广西自然博物馆等科研机构组成的科研团队,对发现于防城港东兴市楠木山村的恐龙足迹进行联合研究。

该研究首次在广西确认了兽脚类恐龙足迹的存在,并将中国恐龙足迹的分布记录向南延伸至北部湾沿岸。这一发现不仅填补了广西侏罗纪恐龙足迹化石的空白,更为揭示华南地区中生代恐龙动物群的多样性与地理分布提供了关键证据。

中型兽脚类足迹特征明确

归入实雷龙足迹类群

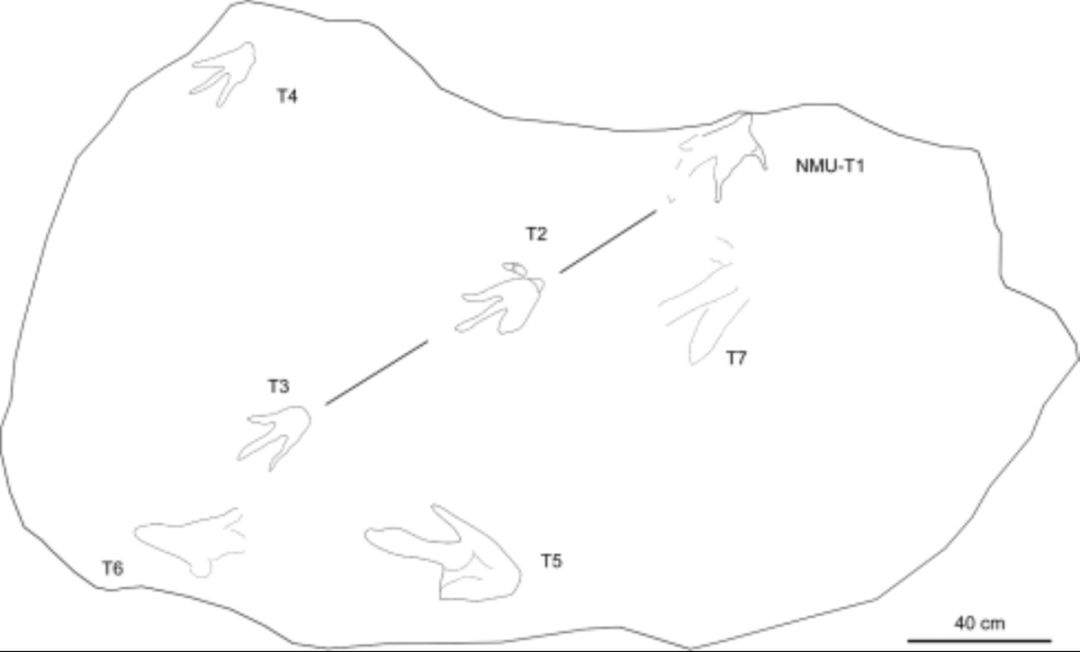

东兴市楠木山村恐龙足迹点发现于2021年,一个约4平方米的岩块保存了7枚兽脚类足迹。

▲东兴发现的部分恐龙足迹。

经实地勘察研究,科研团队在足迹点共发现了两种形态的恐龙足迹。其中A型足迹保存相对完好,展现出典型的兽脚类恐龙特征,与重庆发现的南岸重庆足迹最为接近。

“这类足迹的造迹者可能是一种体长3至4米的中型兽脚类恐龙。”研究负责人邢立达博士表示,“其较弱的中趾前凸和低长宽比表明,它可能是一种行动敏捷的掠食性恐龙,与四川盆地中侏罗世的兽脚类恐龙有较近亲缘关系。”

巨型足迹暗示顶级掠食者存在

目前研究仍存在挑战

与A型足迹伴生的还有另一类足迹(B型足迹),尺寸显著更大,推测造迹者体长超过6米,可能属于异特龙类或巨齿龙类等大型兽脚类恐龙。“这一发现暗示中晚侏罗世的广西南部可能存在顶级掠食者,进一步丰富了我们对该地区恐龙生态位的认识。”广西自然博物馆莫进尤研究馆员补充道。

▲东兴恐龙足迹线描图。

华南与东南亚恐龙动物群关联密切

揭示古地理联系

除楠木山村足迹点外,研究团队还系统梳理了广西侏罗—白垩纪地层中的四足动物化石记录,共识别出14处重要化石点。

楠木山村恐龙足迹点的发现具有重要的科学意义:作为广西首个正式记录的恐龙足迹点,它将中国恐龙足迹的分布纬度向南推进至北纬21°附近,证实了中生代时期华南沿海地区曾有繁盛的恐龙活动。

来源丨央视新闻