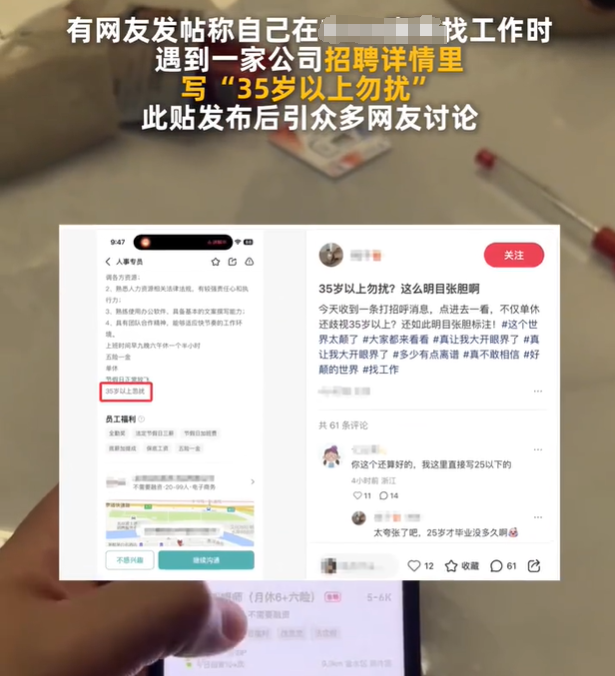

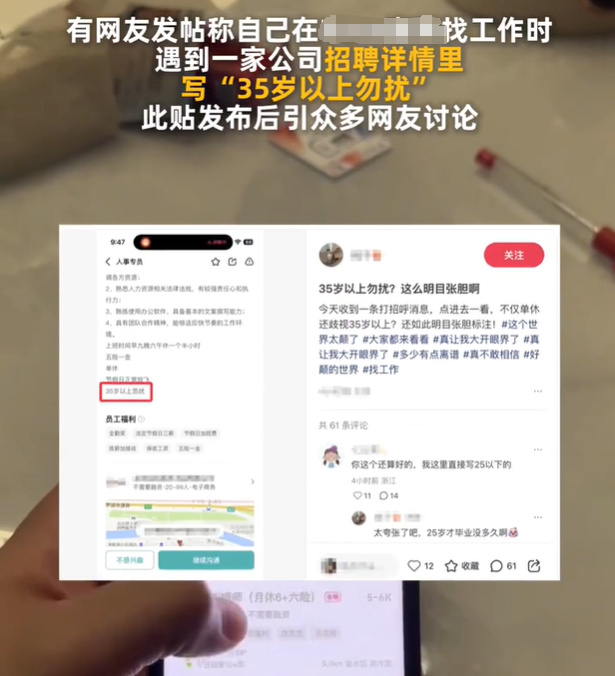

2025年7月29日,有网友在社交平台爆料,一家公司在某招聘详情中赫然注明“35岁以上勿扰”。此帖一经发布,迅速引发网友热议。

经查询,该公司为北京当地的一家中小企业,从今年1月起开始在网上陆续招聘多个职位,“35岁以上勿扰”的要求目前只在其人事专员招聘界面有提及,其他岗位并未标注年龄限制。

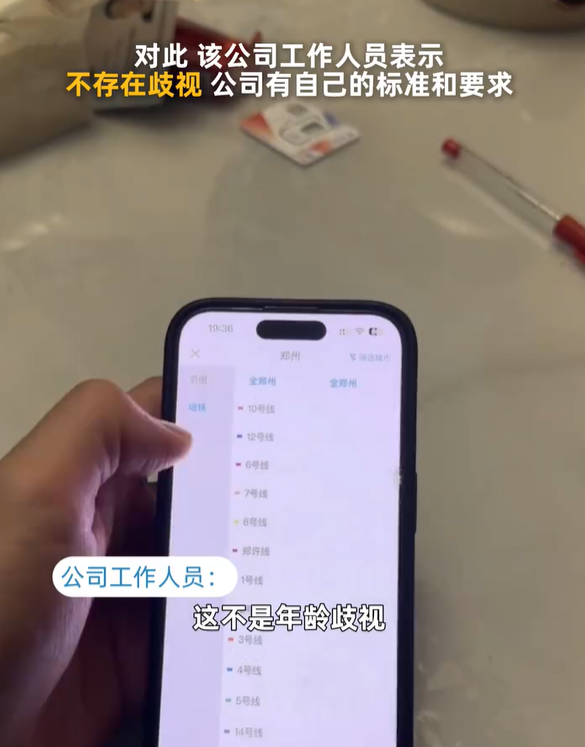

该公司工作人员后续回应称,“该要求不存在歧视,也不是年龄歧视,只是每个公司有每个公司的标准和要求,每个公司想招到的人是不一样的,合适最重要。”

近年来,部分单位一刀切地设置就业“年龄门槛”的做法早已屡见不鲜,社会各界对打破35岁门槛的呼声也愈发强烈。有网友反映,不少企业在招聘时,无论是明面上设置年龄上限,还是在简历筛选、面试环节对大龄求职者“另眼相看”,都反映出对35岁以上人群的刻板印象。有网友认为“35岁职业门槛”与社会发展背道而驰。劳动者应享有平等就业的权利,不应随意受到侵害。也有网友呼吁,应对用人单位限制年龄的做法,加大惩处力度。

企业招聘自设“年龄门槛”,是否涉嫌违法?

“年龄门槛”都算就业歧视吗?

职业歧视与企业用工自主权,如何进行区分?

遭遇职业歧视,求职者如何维权?

一起来看《法治日报》律师专家库成员、北京市两高(上海)律师事务所副主任、高级合伙人徐吉平律师的专业解读!

1.招聘企业自主设置招聘“年龄门槛”是否涉嫌违法?“年龄门槛”是否都会构成年龄歧视?

答:招聘企业自主设置招聘“年龄门槛”可能涉嫌违法。设置“年龄门槛”并不一定都构成年龄歧视,但本案中的“年龄门槛”极有可能被认定为构成年龄歧视。

宪法第三十三条第二款规定,中华人民共和国公民在法律面前一律平等。第五条第五款规定,任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。平等权是我国公民的一项基本权利,任何组织或者个人不得因肤色、种族、宗教信仰、性别、年龄等因素而给予他人歧视待遇。就业促进法第三条规定,劳动者就业,不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。这里虽未明确列举“年龄”因素,但其中的“等”字应当被认定为涵盖了所有尚未列明的同级别因素,当然也包括“年龄因素”。

2024年9月15日发布的《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》第十七条指出,应“保障平等就业权利……消除地域、身份、性别、年龄等影响平等就业的不合理限制和就业歧视”。同年发布的《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》第五条则进一步提出要“加强对就业年龄歧视的防范和治理,激励用人单位吸纳更多大龄劳动者就业。”人社部与中央网信办2024年8月联合发布的《关于进一步加强人力资源市场规范管理的通知》第三条也指出,要“加强对就业歧视行为监管。各地人力资源社会保障部门要完善招聘信息管理制度,推行招聘信息规范格式,防止用人单位和人力资源服务机构发布含有性别、年龄、学历等方面歧视性内容的招聘信息……加大惩处力度,对发布含有歧视性内容招聘信息的人力资源服务机构,依法采取行政约谈、通报曝光、没收违法所得、罚款等措施,情节严重的依法吊销其人力资源服务许可证。”综上,招聘企业自主设置招聘“年龄门槛”极有可能会因为构成年龄歧视而涉嫌违法。

需要特别指出的是,“年龄门槛”并不是都会构成年龄歧视。对于司法机构来说,判断“年龄门槛”是否构成违法,除需要充分考虑国家立法及国家政策导向等因素外,还需要重点审查判断此“年龄门槛”的设置是否与该招聘岗位的实质需求存在直接必要的联系,即是否具有岗位或职业需求的合理性。如果是,则设置“年龄门槛”通常会被视为合理。例如飞行员、消防员等特殊职业,因为公共安全的考虑和特殊体能的需求(医学研究证明,特定年龄后人的体能会显著下降,且无法通过设备或培训进行弥补),设置特殊的“年龄门槛”并不会构成年龄歧视。反之,企业若无法证明“年龄门槛”与岗位需求之间存在直接必要性,就有可能违反平等就业原则,构成年龄歧视。

以本案为例,当事企业只是辩称其设置“年龄门槛”的目的是“各公司基于自身需求,追求招聘到最合适的人才”,而未能拿出“年龄门槛”与招聘岗位之间存在“直接必要的联系”的相关证明,显然极有可能被认定为构成年龄歧视。

2.如何界定“职业歧视”与“企业自主用工权”?

答:界定“职业歧视”与“企业自主用工权”,关键在于判断招聘企业(用人单位)的行为是否违反了法律法规规定、侵害了劳动者的合法权益。根据我国就业促进法第八条有关“用人单位依法享有自主用人的权利”“用人单位应当依照本法以及其他法律、法规的规定,保障劳动者的合法权益”之规定,凡违反法律法规规定、侵害劳动者合法权益的行为,均不宜被认定为企业行使“自主用工权”的行为。

具体来讲,企业之所以拥有“自主用工权”,可以对求职者进行筛选,那是因为企业特定的岗位需要匹配到合适的劳动者,这就必然意味着企业可以依据相关岗位的特点设定技能、经验、体力或者特殊资质等要求。基于这一原则,企业在招聘广告中设置类似于“3年以上开发经验”“能够接受出差”“有XX资格证书”等限制条件或门槛均是可行的,是企业行使自主用工权的表现。

但企业在根据岗位特点设定相关招聘要求的时候,一定要注意把握好度,切忌违反法律法规的规定,侵犯劳动者的合法权益。具体操作时,可以参照“岗位要求是否与岗位履职具有直接必要的关联”这一标准来进行,避免构成“职业歧视”。这里面讲的“直接”是指这个要求应当与岗位履职直接相关。例如,某企业说“我这个岗位工作强度很大,需要每天高强度工作9小时,周末还要不定时加班,所以我要招聘35岁以下的男性,因为35岁以下的男性身体强健精力旺盛”。显然,这里的“年龄35岁以下”以及“男性”等因素均与岗位特点无“直接”关联。至于“必要”,则是指该岗位要求是岗位正常履职所必不可少的。如某招聘岗位要求应聘人员必须是“学历硕士以上”,但事实上本科学历也能胜任该岗位要求,那么这个“学历门槛”就不符合“必要”原则,极有可能被认定为构成职业(学历)歧视。

3.遭遇职业歧视的求职者可通过哪些途径维权?

答:遭遇职业歧视的求职者,可以采取以下几种救济方式:

与企业协商:向招聘企业(用人单位)指出涉嫌歧视的条款,要求企业删除、改正该等条款,并要求企业重新给予求职者面试机会,补偿求职者额外增加的交通费、误工费等实际损失。

行政投诉:求职者可以向招聘企业(用人单位)所在地的劳动保障监察大队或拨打12333热线举报,同时可根据不同情形拨打妇联12338、工会12351等热线投诉,形成多部门合力监督。通常来说这也是见效最快的维权途径。

劳动仲裁/诉讼:若求职者已经与招聘企业(用人单位)建立劳动关系(在职歧视),则可向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁,请求认定企业的行为构成职业歧视并要求其赔礼道歉和赔偿损失。如对仲裁结果不服,还可继续向人民法院提起诉讼;若求职者在招聘阶段遇到职业歧视,则可径直向有管辖权的人民法院提起“平等就业权纠纷”诉讼,通过司法途径维护自己的合法权益,要求招聘企业(用人单位)赔礼道歉、赔偿经济损失乃至精神损害抚慰金。

此外,当职业歧视涉及众多求职者、发生群体性侵权(比如全公司系统性拒录高龄者)时,求职者可请求属地人民检察院向有管辖权的人民法院提起检察公益诉讼或者依法向有关行政机关提出检察建议,以切实维护求职者的劳动权益。

作者|法治日报全媒体记者张博见习记者马子煜