如今,那些看似寻常的医疗科普短视频里,其实藏着不少假象:骨科医生卖止咳药,精神科大夫推胃药;诊所医生摇身变“专家”;更有“网红医生”借科普之名带货荐药……近日,国家卫健委明确将加大互联网健康科普乱象整治力度,直指这类将健康科普变成牟利工具的行为。

那么,真假难辨的“医疗科普”短视频中,都暗藏着哪些套路和陷阱?听到哪些话术,消费者就要提高警惕?针对此类乱象,平台方又应从哪些方面加强审核?近日,法治网记者就此展开深入调查——

套路揭秘!为何荐药内容多为非处方类中成药?

“反复咳嗽不见好,记好一个小药丸。”某短视频平台上,一位身着白大褂的“骨科专家”正卖力推销止咳药。评论区“已买”“有用”刷屏,零星的质疑声被迅速淹没其中。

法治网记者调查发现,此类视频高度雷同:精神科、妇科、疼痛科医生扎堆推荐胃药,骨科医生跨界推销咳嗽药;医生出镜背景看似真实,既有实际工作的办公室,也不乏统一布置的摄影棚“诊室”;推荐药品则多集中于“黄荆油胶丸”“胃太平胶囊”等特定品类的非处方类中成药。

为什么荐药内容,都是非处方类中成药?据一位运营医疗账号团队的人员透露,“剪辑科普类视频时,处方药是绝对不能出现在画面中的,这是团队内部默认的‘红线’”。于是,为了规避监管,上述“黄荆油胶丸”“胃太平胶囊”等非处方中成药,便自然而然成了跨科室医生荐药的“首选”。

经梳理,记者发现这些荐药短视频中,主要有这样几套常用话术——

一是“xx病别过度治疗”,通过这种貌似专家的口吻,来吸引网友关注;

二是“记好一个小药丸”“简单一招”,为卖药做铺垫;

三是“药店不告诉你”“医生才知的真相”,营造内幕感;

四是“20年临床医生只推荐这个”“医院不让说的破例公开”,强化可信度,刺激下单购买。

此类跨科室荐药视频的批量传播,已对公众用药选择产生实际影响。法治网记者采访中了解到,目前,短视频用户对“白大褂”形象普遍高度信任,多数人不会主动核查医生的执业范围及药品适用条件。

“看到医生穿白大褂讲胃病,还举了和我相似的病例,就觉得比药店导购可信。”退休教师李阿姨的经历颇具代表性。她长期受胃部反酸困扰,此前刷到一位骨科医生在视频中推荐一款胃药,对方声称该药对多种胃部不适有良好效果,她便购买服用。但服用后,胃部反酸情况依旧,甚至出现轻微胃胀,经咨询医院药师得知,该药物的适用症状与她的病情并不完全相符,因延误规范治疗,还可能会使病情反复。

针对此类现象,《法治日报》律师专家库成员、北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人邵颖芳指出,我国的执业医师受《中华人民共和国医师法》规制,必须在注册执业范围内从事诊疗活动,骨科医生推荐胃药即属超范围执业。若患者因服用此类推荐药物而延误治疗,涉事医生可能需承担民事赔偿责任和行政处罚;若该行为造成患者严重健康损害,还可能构成医疗事故罪,进而面临刑事责任。“医生作为专业人士,推荐行为的公信力和误导性更强,违规荐药可能导致误诊,因此负有更高的注意义务。”她进一步解释道。

暗藏猫腻!MCN如何将“白大褂”变成摇钱树?

短视频平台医生跨界荐药乱象的背后,是MCN机构深度操控的商业链条。据青蜂侠此前报道,这类跨科室荐药视频的批量出现,与医生签约MCN、账号由机构运营直接相关,部分网红医生甚至同时与多家机构合作,其操作已形成从账号孵化到流量变现的标准化套路,暗藏多重猫腻。

某MCN公司工作人员向记者透露,单条视频价格从1900元到29万元不等,百万粉丝账号多在5万至10万元。合作中,药厂或机构提供宣传脚本,机构包装成“健康科普”文案规避监管,专人维护评论区控评;从对接供应商到向医生支付费用,都有一套固定流程,即便被质疑,也只需声称是“跨科室的医生事先评估风险即可”。

值得注意的是,独家药品是机构重点运作对象。一些药品通过信息流广告与医生账号“种草”引流,后端引导至私域转化。“独家药品可避免被其他品牌分流流量,因此更受机构青睐。”该机构工作人员表示。

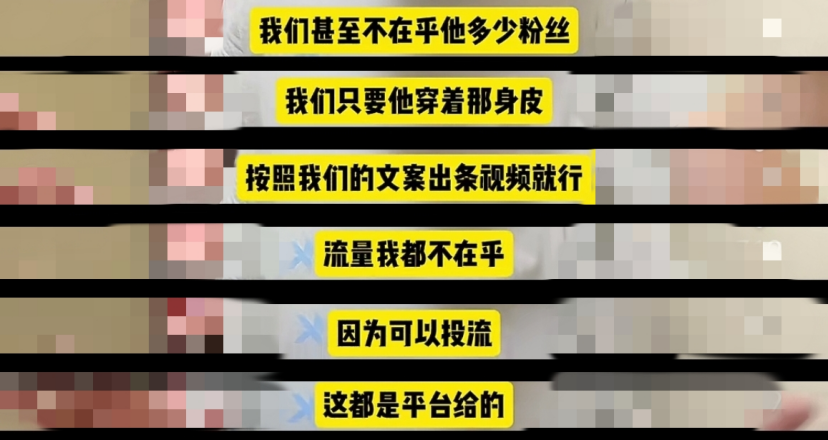

另有自媒体从业者透露,其操作也极具计划性:“我们会按平台特性匹配科室人员,对粉丝量无要求,只要医生穿白大褂按文案出镜即可。”

图源:短视频截图

据其披露,他们通过投流获取流量,核心是借医生身份制造焦虑:以片面信息为切入点,安排水军提问、回答引导评论氛围,刺激用户分享。例如,家长在孩子生病时服用乳铁蛋白,恰逢免疫系统自行产生抗体,便会将康复效果归因于该产品并主动分享,“这正是我们要的效果,用户出现症状即产生购买行为”。

更值得警惕的是,医生账号实际多由营销部门操控,而非本人运营。这种借专业身份进行的营销运作,成为部分荐药视频误导消费者的重要推手。

邵颖芳律师指出,医生未在视频中标注“广告”却实质推荐药品,以及MCN机构编写荐药脚本、操控医生账号进行“科普式推广”的行为,本质上都是伪装成科普的有偿广告策划,属于变相的药品广告。这显然违反了广告法中“广告应当具有可识别性,能够使消费者辨明其为广告”的规定。

“这种行为既触犯了药品管理法中关于禁止非药品经营者变相发布药品广告的规定,也违反了《互联网广告管理办法》规定的禁止以介绍健康、养生知识等形式,变相发布医疗、药品等广告。”她表示,MCN机构的上述行为可被认定为“非法药品营销”,可能面临行政处罚及刑事追责,还有可能被要求承担连带民事赔偿责任。

“错位”频发!平台审核如何挡住“越界的白大褂”?

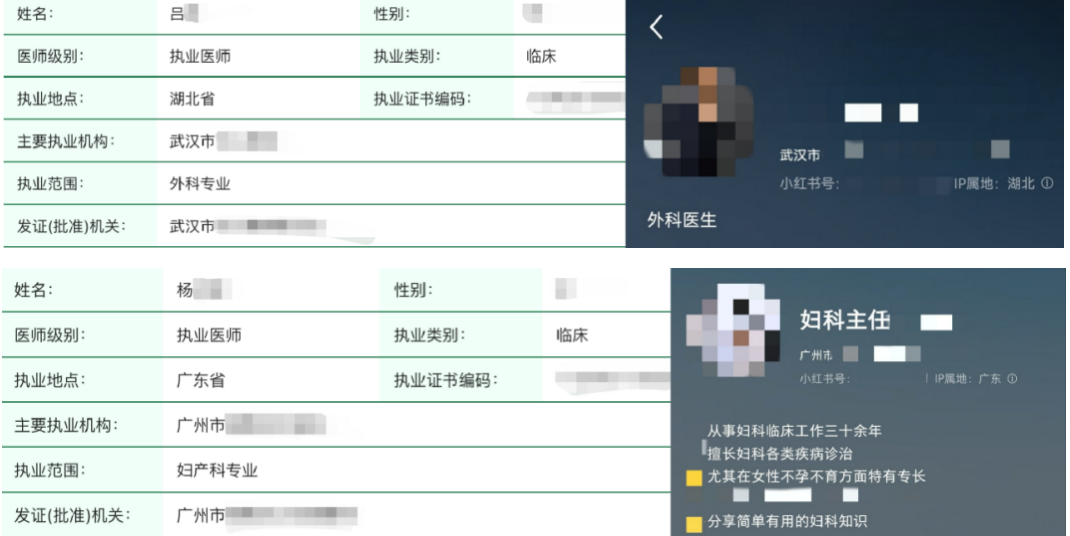

法治网记者调查发现,短视频平台医疗科普与荐药领域,医生执业行为与注册信息“错位”问题频发。尽管平台对“黄 V”认证医生有明确资质要求——公立医院需三甲在职主治医师及以上,民营医院自2023年9月开放认证(需提交医院资质及运营者身份证明),但看似严格的审核仍难阻乱象。

比如,记者登录国家卫生健康委员会官方系统查询后发现,武汉市某三甲医院医生吕某某的执业范围为外科,其社交媒体账号也明确标注“肝胆胰外科”身份,但在相关视频中,其却超出专科范畴,推荐止咳药物;另一位某三甲医院的杨某,是合规注册的妇产科临床执业医师,账号标注从事妇科临床工作,视频中,却跨专科推荐治疗胃病的药物。

图源:国家卫生健康委员会医生执业注册信息查询平台

对此,邵颖芳分析认为,平台虽有医师资格基础验证,但核心缺失在于:未严格核验医生执业范围与发布内容的匹配性,导致跨科室荐药频发。她建议,平台对医师账号的审核应覆盖三个方面:执业范围真实性、职称准确性、内容合规性。对于超出执业范围的内容,需强制标注“非执业专业观点”,并严禁荐药及变相广告等违规信息;同时核查账号是否由MCN机构代运营,对有不良记录的机构实施准入禁令,从源头切断违规推广链条。

中国政法大学数据法治研究院教授、中国法学会网络与信息法学会副会长王立梅认为,平台需构建“事前预防—事中监测—事后追溯”的全流程合规体系。即:事前应完善审核标准,对涉药内容强制标注“谨遵医嘱”,商业推广必须明确标识“广告”;事中运用AI技术识别夸大疗效、雷同话术等违规内容,结合人工复核提升拦截效率;事后留存违规视频备份以备监管调查,对多次违规账号采取限流、禁言甚至封号等惩戒措施。

她指出,现实中平台多“被动审核”,事前缺乏精准预防机制,未借助技术模型和算法识别带有商业意图的“雷同话术”“夸大疗效表述”等内容,也未明确区分广告与正规医疗活动,导致“科普”与“营销”界限模糊,这成为监管难以有效穿透乱象的核心障碍。

针对短视频医疗荐药乱象,邵颖芳建议:公众应保持理性,警惕“万能药”话术,勿轻信网络药品推荐,如感觉身体不适应及时线下就医;执业医师须严守规范,拒绝超范围荐药及非专业领域推广,警惕与不良MCN合作营销;MCN机构应停止编写违规医疗脚本、操控医生账号变相带货,所有推广要强制标注“广告”标识,并加强合规培训;平台方面则需升级AI审核技术,精准识别“独家”“药店不卖”等违规话术,建立伪科普黑名单并联动监管部门,共同斩断灰色产业链。

文|黄美玲 洪舒云