9月9日,在第56届中国(上海)国际家具博览会期间,锐驰发布全新模数化产品系统X System,并与蔡烈超工作室及magazine into共同策划了“折叠车间 X System Workshop”概念展览,以还原X System的研发路径为核心,向业界和公众揭示了如何通过协同设计师、研发中心与供应链,构建一个跨地域、跨专业的创新制造生态。

从产品出发 探索工艺流程的创新

X System的诞生源于锐驰与设计师蔡烈超共同的愿景:以研发驱动制造业的创新。蔡烈超工作室将模数化作为其长期的设计课题,而锐驰也持续探索着如何以创新研发带动制造业的变革。在共同理念的驱动下,双方合力打造了X System。

X System系统由铝型材、结点和面板构成基础模块,具备灵活的延展性,结合不同的材质和配件,可以组合出多种形态的家具。而对于生产制造而言,X System有限的零部件形态、量化的工艺标准以及精简的流程,不仅减少了因复杂工序和人工操作可能产生的误差,也令制造与设计之间有了更准确的兼容。

在本次展览中,所有的框架、展台、座位等均由X System构成,1511个结点、3219根型材、441块密度板,都可在展览结束后回收再利用,延续锐驰一直以来对可持续展览的坚持。

折叠能力 探索制式造物的未来

锐驰相信在创新的制造体系中,品牌必须有“折叠能力”,通过链接具备共同价值观的个体,突破地理与专业的边界局限,探索制式造物的未来。“折叠车间 X System Workshop”展览正是由此而来。

展览现场首次放映了“折叠车间 X System Workshop”同名纪录片,记录了X System跨越杭州、佛山、北京、嘉兴四个地域的研发与制造过程。在杭州蔡烈超的工作室完成研发,与北京锐驰研发中心不断沟通后,前往广东佛山进行型材、压铸工艺的监督,产品回到锐驰(北京)研发园区,最终将在锐驰(嘉兴)超级工厂投产。整个过程串联了不同地域、工序和个体,每个环节都至关重要。

为了更完整而深入地呈现和表达,除了展览现场的视觉与语言的论述之外,magazine into团队为这次展览策划设计了《车间手册》。手册记录了X System在杭州、佛山、北京、嘉兴4个地点所经历的研发制造工序,结合设计师、供应商、工厂师傅和研发参与者等16人的口述与访谈,形成详实的文本与图像档案。

《车间手册》帮助观众理解各车间的工序与设计思考,展览结束后,它亦可作为独立资料,涵盖了X System的研发流程、协作模式及人文价值,是解读锐驰品牌创新逻辑与制式造物愿景的重要参考。

以“车间”为概念 还原真实的研发生产链条

“折叠车间 X System Workshop”展览以“车间”为概念,直观地呈现X System的研发制造过程。展览现场整理了上百件实物,包括设计阶段的概念图、手稿、3D打印模型,打样测试阶段的原材料、模具,工艺开发阶段的零配件、不同表面处理的型材和结点,以及最终部分成品等物件。

在杭州的“研发车间”,可以看到X System的构想如何一步步成型。蔡烈超从建筑中常见的承重结构“密斯柱”中获得灵感,设计了X线条。3根X线条在立体空间中交汇,自然推导出了X结点的形态。在确定了设计概念后,蔡烈超工作室陆续展开了结构连接、材料拓展和应用模式的研究。

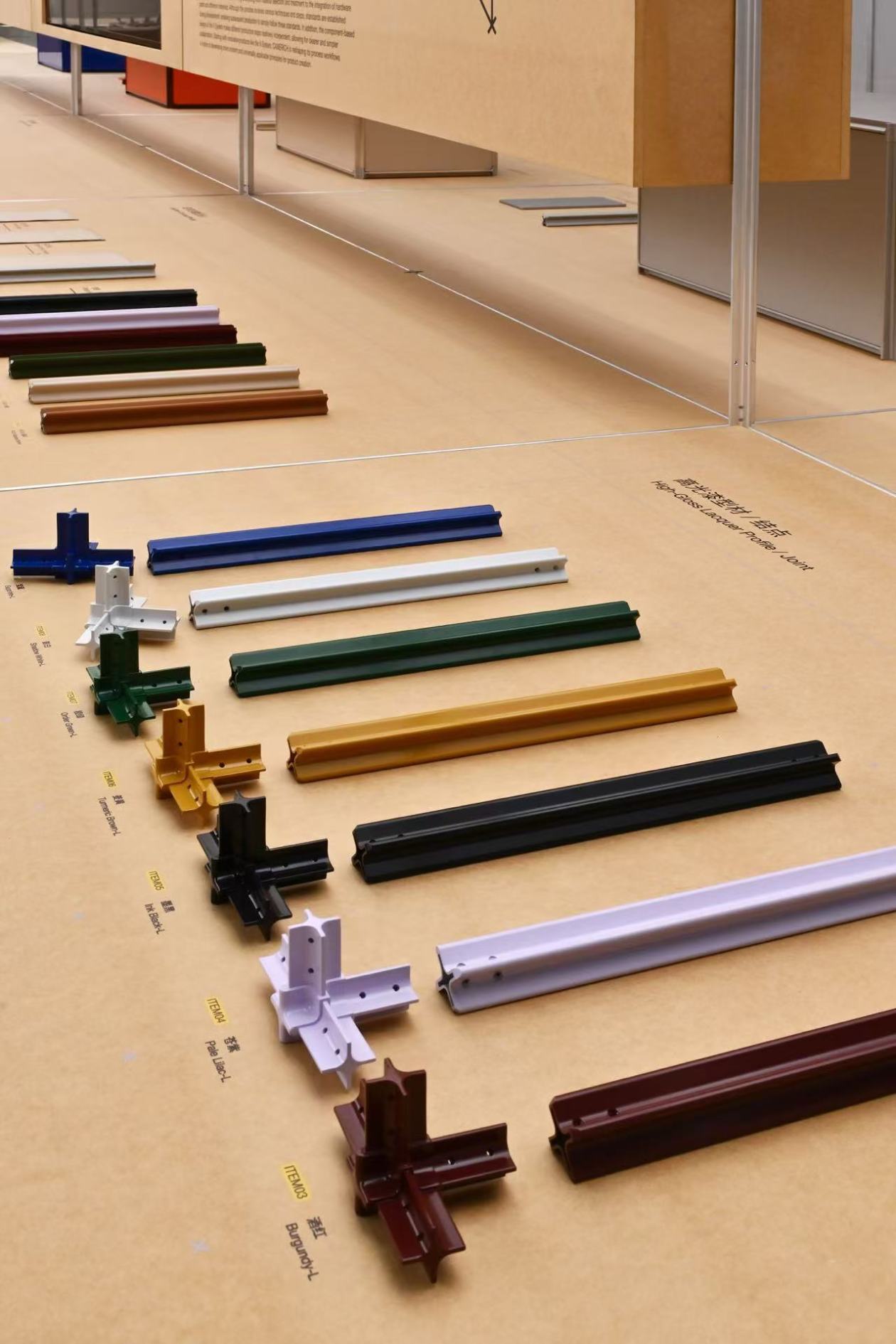

在佛山的“零件车间”,合金铝被加工成X线条和X结点。X线条采用铝挤压工艺,挤压出的型材具有较高的强度和承载能力,并且可根据产品所需的尺寸和螺丝孔位进行精确切割和打孔。X结点则以压铸的方式制作,经打磨喷砂后形成了独特的表面肌理。

在北京的“结构车间”,锐驰研发团队对X System展开了面板和五金件等配件的开发以及表面工艺、组装测试。在框架结构的基础上,X System可加入不同材质的面板和配件,组合成适用于多种场景的产品。

最后,在嘉兴的“车间成品库”,展示了X System1.0研发阶段的部分成品。包括边柜、茶几、书柜,以及几件更具实验性的产品,让观者理解产品的延展特性。

在4个研发制造“车间”之外,展览单独设定了一个“组装车间”,现场演示X System基础单元的组装过程,参观者也能参与组装体验,让产品与人的距离更为接近。在“组装操作台”的另一侧,还呈现了X System的可持续设计探索。通过回收和加工,材料和部件均可在家具、展陈等方面再次得到利用。

锐驰相信,通过链接具备共同价值观的个体,品牌可以突破地域和专业的边界,实现“折叠能力”,探索制式造物的未来。“折叠车间”概念展正是这一理念的具象化呈现。