8月14日至20日,30名中外记者与网络达人组成的采风团,沿昌吉回族自治州、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州展开实地探访。行程中,采风团深入新疆大剧院、喀什古城、麦盖提县沙漠锁边工程等近20个特色点位,不仅直观见证了新疆在文化传承、经济发展、农业创新、生态治理领域的鲜活实践,更深度探寻了这片丝路核心区域在现代化进程中的深层发展逻辑。

“新疆的文化非常丰富!”:多元传承让新疆文化之美直抵人心

新疆文化的魅力,早已超越舞台艺术的单向呈现,进入“活态传承+价值转化”的立体发展阶段。这种转变,不仅让民俗文化守住了根脉,也赋予其适配现代社会的新生命力。在这里,每一处场景都像一幅鲜活的民俗图景,让采风团成员不禁赞叹道 “新疆文化真是多姿多彩!”

在新疆大剧院,大型室内实景民族歌舞秀《千回西域》一开场就震撼了所有人——光影流转间,杂技与科技交织,骆驼商队踏沙而来、西域舞姬翩跹起舞,千年丝路的繁华仿佛就在眼前。

(歌舞剧《千回西域》片段)

巴基斯坦博主阿里(Ali)看完演出后,语气中满是惊叹:“新疆的文化太丰富了,有太多地方值得去探索和感受!”孟加拉国博主周凯比(Sakib)则从文化看到了生活的底色:“新疆人民的生活丰富多彩,文化也十分浓厚,这里的人们都很开心,每天都像过节一样。”

从动态的舞台艺术延伸至鲜活的文化现场,喀什古城成为此次文化探访的核心。清晨的东门开城仪式上,“丝路商队”牵着骆驼缓步走过,艾德莱斯绸舞者的鲜亮衣袂,与身后斑驳的夯土城墙相映成趣,仿佛千年前的丝路商旅与今日的古城生活在此完成了一场跨越古今的时空对话。

(喀什古城一角)

古城以“保护为先、适度开发”为原则,在完善消防设施、优化排水系统的同时,完整保留了夯土城墙的斑驳肌理与巴扎的烟火气息——花盆巴扎的陶土香、铁器巴扎的打铁声、维药巴扎的独特气味、花帽巴扎的斑斓色彩共同编织出立体的民俗盛宴。漫步古城中,传统民居的土黄色外墙与现代商铺的精致装潢和谐共存,匠人专注雕琢手工艺品的身影与游客驻足打卡的欢声笑语相互映衬,尽显文化传承与现代生活的交融之美。

浙江省国际传播中心土耳其籍主播苏黛(Sude)沉醉于这样的氛围:“这里的文化氛围让人着迷,巴扎里几乎能买到所有想买的东西,大家都在惬意地逛市场,悠闲地享受生活。”

如果说喀什古城是民俗文化的“活化石”,那么麦盖提县刀郎画乡则展现了文化赋能民生的鲜活实践。在这里,农民们有着双重身份——扛起坎土曼,他们是耕耘田野的劳动者;拿起画笔,便成为挥洒灵感的创作者。这些农民绘画爱好者用明亮奔放的色彩,描绘大漠胡杨的苍劲、田间丰收的喜悦,让艺术不仅是精神寄托,更成为带动增收的重要纽带。

(刀郎农民画展厅)

(正在作画的西尔艾力·艾买提)

“刀郎农民画的妙处就在于不拘一格:西瓜能画成方的,驴和羊也能涂上红绿蓝的鲜艳色彩。我们农忙时种田,赋闲时就画画,既能满足爱好,又能增加收入。”51岁的农民画家西尔艾力·艾买提一边作画,一边笑着介绍。

“喀什将成为下一个‘深圳’!”:丝路古城迸发开放新活力

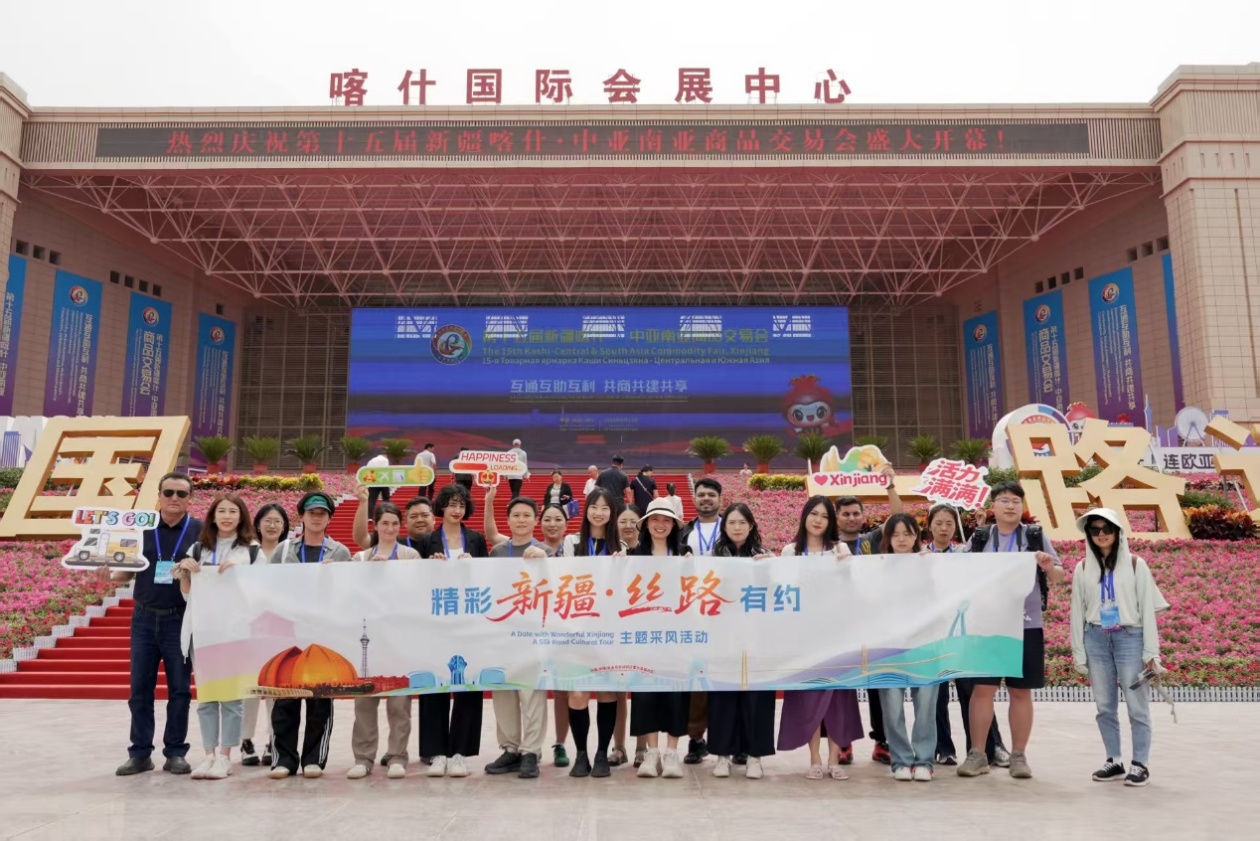

“喀什将会成为下一个 ‘深圳’”,这是中外采风团成员探访喀什后达成的共识。依托喀交会、中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区、喀什综合保税区的联动赋能,喀什这座丝路古城正加速成为连接中国与中亚、南亚、西亚的经贸合作枢纽,持续释放出强劲的开放活力。

8月15日,第十五届中国新疆喀什•中亚南亚商品交易会(简称“喀交会”)在喀什国际会展中心启幕。展会现场人头攒动,各类商品琳琅满目,巴基斯坦博主阿里(Ali)手持拍摄设备穿行于展馆间,语气激动:“喀交会为巴基斯坦客商提供了便捷进入中国市场的通道,喀什就像新疆的‘深圳’,给周边国家参展商带来了海量机遇。”

(巴基斯坦博主阿里在喀交会现场)

在喀交会的高科技展区,新疆的创新活力更让人眼前一亮。英国博主西蒙(Simon)蹲下身与智能机器狗互动,眼神里满是惊叹:“这些科技产品直观展现了喀什的发展活力,我坚信喀什未来会成为新的‘深圳’,眼前的一切就是最好的证明。”

(英国博主西蒙在喀交会现场)

除了一年一度的喀交会外,中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区、喀什综合保税区这两大平台,进一步夯实了喀什作为“连接中国与中亚、南亚、西亚的区域性经贸枢纽”的定位。在中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区,政策创新不断集聚产业资源、畅通跨境合作;在喀什综合保税区海兔跨境零关税展销中心,线上订单实时滚动,线下展台摆满各国商品,真正实现“买全球、卖全球”。游览完这些区域后,西蒙(Simon)再次强调:“这个地方太出色了!有人说这里有望成为下一个深圳,我完全相信。这里优质产品多且价格实惠,发展潜力无限。”

同期举办的2025新疆舌尖上的丝绸之路美食节,则以美食为纽带,汇聚中国新疆与中亚、南亚的特色风味。采访团嘉宾们在大饱口福的同时,也为文化交流与经济合作增添了浓郁的“烟火气”,让经贸往来更具温度。在品尝美食时, “偶遇”机器人送餐的西蒙(Simon)惊喜喊道:“欢迎来到新疆,欢迎来到中国,欢迎来到未来!”

“农业科技太惊艳!”: 创新赋能让新疆乡村焕发蓬勃生机

在沙漠广布、气候干旱的新疆,农业发展早已摆脱“靠天吃饭”的传统模式,通过“科技深耕+特色破局”的组合拳,走出了一条干旱地区现代化农业的新路径。中外嘉宾在田间地头的惊叹,正是对这一成果最直观的认可。

在阿图什市,上阿图什镇无花果三产融合科技创新园以科技为核心驱动力,通过完善种植技术、推动三产融合,成功打破无花果生长的季节限制,实现365天鲜果持续供应。同时园区还延伸产业链条,开发出无花果酒、无花果茶等食品,以及无花果香水、面膜等日化产品,大幅提升了农产品附加值。

(无花果种植园)

巴西博主Cycymy在体验无花果采摘、品尝无花果衍生产品后感慨:“新疆分布着大片沙漠,气候条件并不优越,但这里的人们凭借智慧创造了现代农业文明,种出了许多品质优良的水果。这里的无花果是我吃过的最美味的无花果!”

(松他克镇木纳格葡萄州级示范园)

松他克镇木纳格葡萄示范园同样展现着科技赋能农业的成果。葡萄示范园里,饱满的葡萄挂满藤,阳光照得果实晶莹。驻村书记穆斯塔帕·木合塔尔介绍,“我们这儿每亩能稳定产出2至3吨葡萄,年总产量在1000到1500吨之间,每公斤售价4到6元。最关键的是品质,葡萄糖度最高能达到22至26度。”

巴基斯坦博主阿里(Ali)指着颗粒均匀的葡萄惊叹:“我们国家也种葡萄,但从未见过这样大而饱满的果实。本以为用了特殊药剂,没想到全靠科学技术和精心培育!”

如果说阿图什市的农业实践更突显“科技深耕”,那么昌吉的农业创新则侧重以“特色破局”。昌吉市十三户村围绕艾草资源,构建起集种植、加工、销售、文旅为一体的全产业链,带动村民家门口就业,壮大村集体经济。

在村内的艾文化体验馆,身为医生的周凯比(Sakib)先亲身体验了艾灸调理,随后还上手为其他人操作,他结合专业视角感慨道:“我是西医,来到中国后,我才深入了解中国传统医学,像艾草这样的草药应用很有特色。最重要的是中医调理没有副作用。”

同样在昌吉市,印象戈壁酒庄的葡萄种植园打破了“戈壁难出好作物”的刻板认知。采风团走进葡萄种植园,只见连片的酿酒葡萄在戈壁滩上扎根生长——依托北纬43°至45°国际优质酿酒葡萄带的独特风土,酒庄实现了酿酒葡萄种植、加工与休闲观光的一体化运营。

(昌吉印象戈壁酒庄)

墨西哥博主美洁(Mercedes)边品尝红酒并说:“在我的印象里,沙漠戈壁和红酒似乎不搭边,但来到这里才发现,只有在中国,才能体验到这种‘戈壁里种出好葡萄、酿出好酒’的奇妙经历。”

“只有中国把治沙设想变成了现实!”:生态治理让新疆驻牢绿色屏障

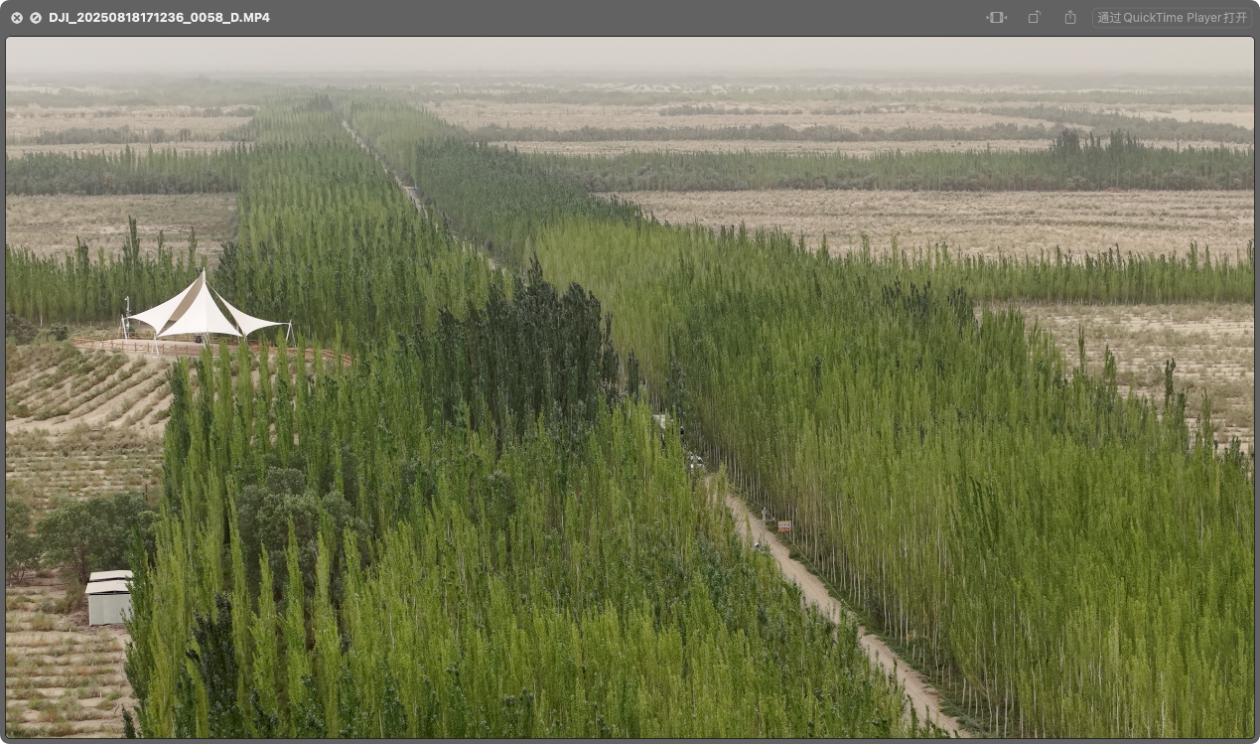

在麦盖提县,采风团不仅见证了“沙退绿进”的生态奇迹,更见证了中国在生态治理中“从被动防御到主动治理、从单一治沙到可持续开发”的理念升级。这种转变,让中外嘉宾深刻感受到中国生态治理的决心与智慧。

走进麦盖提县百万亩防风固沙生态林建设基地,一眼望不到边的梭梭、胡杨在沙漠边缘扎根生长,48万亩绿色植被像一条“绿丝带”,将塔克拉玛干沙漠牢牢“锁住”,阻挡着风沙向农田与村庄侵袭。麦盖提县治沙办主任殷红海介绍说,“过去13年,我们坚持一棵苗一棵苗种,才培育出这片生态林。截至目前,森林总面积达到120万亩,国土森林覆盖率提高至7.5%;年降雨量由原来的50多毫米增加到了现在的110毫米以上,沙尘天气则由原来的年均150余天降到了现在的50天以下”。

(百万亩防风固沙生态林建设基地)

亲身感受这片“沙漠绿洲”后,巴基斯坦博主阿里(Ali)难掩震撼:“中国真的把治沙设想变成了现实,太不可思议了!”这声感慨,也道出了所有采风团成员对中国治沙成果的由衷敬佩。

除了生态治理的显著成效,采风团在塔克拉玛干N39沙漠旅游景区,还看到了“开发与保护并行”的可持续发展实践。景区负责人买买提热夏提·胡杰说:“景区位于塔克拉玛干沙漠腹地,最初的核心目标是防风固沙。后来我们发现,沙漠可以发展旅游业,于是在开发中始终坚守‘保护原生态’的底线——比如通往星空营地的30公里道路,为了保护沿途胡杨,我们特意设计了100多道弯,全程没有砍伐一棵树。”

如今,景区推出的沙漠越野、星空露营等项目,既满足了游客对沙漠风光的体验需求,又完整守护了沙漠生态原貌,生动诠释了“生态优先”的发展理念。

(塔克拉玛干N39沙漠旅游景区)

七日采风之旅虽已收官,但昌吉的艾草香、喀什的古城韵、克州的甜葡萄、麦盖提的“绿屏障”,以及中外嘉宾的真切感受,拼凑出的不仅是新疆发展的表层图景,更是中国边疆地区在现代化进程中,如何平衡文化传承与创新、经济发展与生态保护、本土特色与全球合作的深层思考。这片丝路热土的发展实践,既书写了属于新疆的独特故事,也为全球类似地区的发展提供了宝贵的经验与启示。