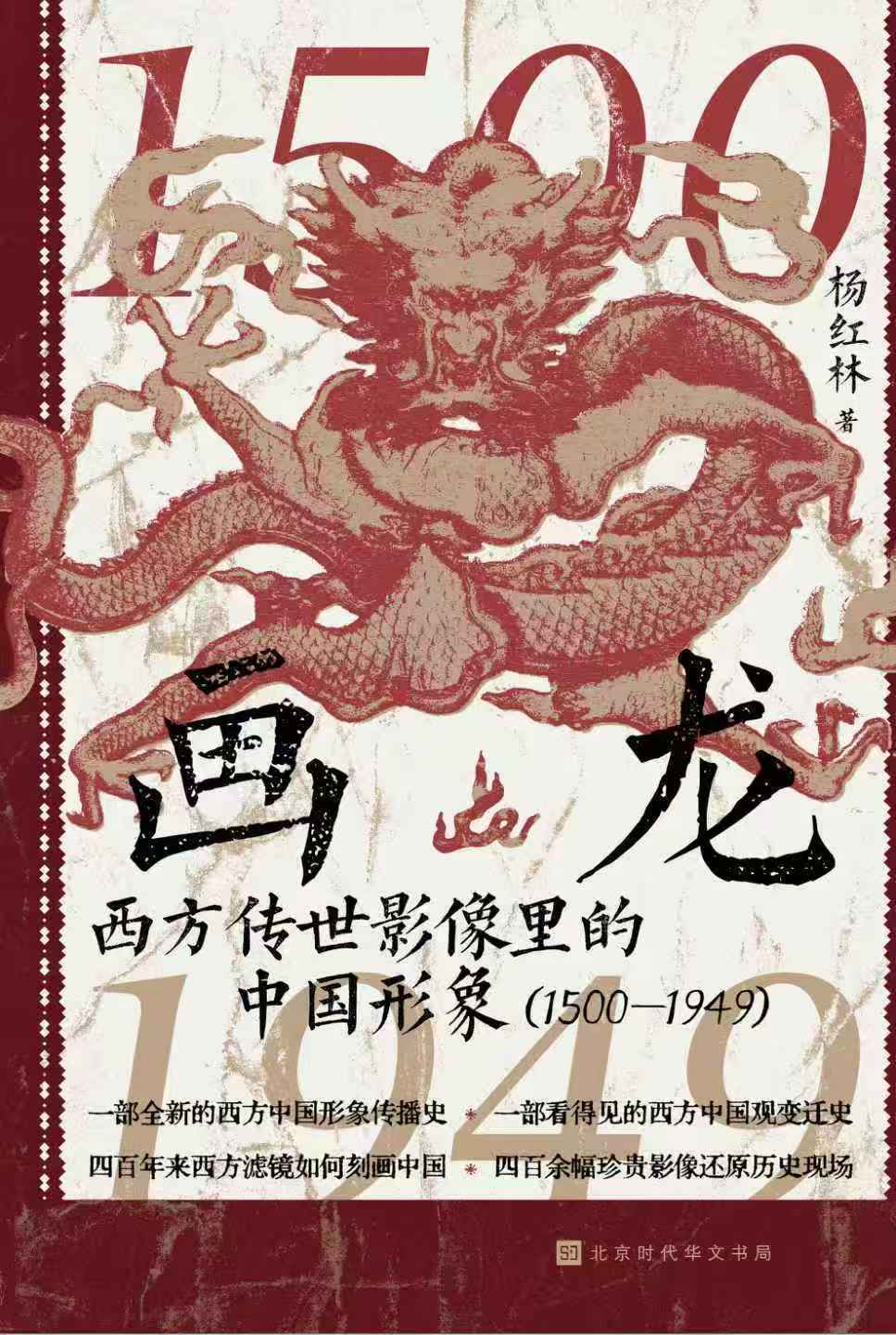

“图像可以让我们更加生动地‘想象’过去。”英国历史学家彼得·伯克如是说。杨红林新著《画龙:西方传世影像里的中国形象(1500-1949)》,以近35万字的叙事为脉络、400余幅西方传世影像为棱镜,穿透400余年间中西碰撞的迷雾,向我们揭示了一个曲折演变的真相:西方视角下的中国形象,从来不是真实本身,而是欲望、恐惧与权力交织的镜像迷宫。

本书开创性地采用“图像证史”研究方法,依托400余幅珍稀版画、插图、照片、漫画等载体,全景式、立体化构成视觉史诗,揭示每个时代“中国观”背后隐藏的西方焦虑与欲望。当我们在21世纪重审这条认知链,会发现所有隔阂都源于人类共通的认知困境——人们始终在镜像中寻找异域,却照见自己。

所谓“中国形象”,即具象化的“中国观”。本书旨在通过西方世界流传至今的大量影像为载体,从历史学的意义梳理近代以来西方对中国的认识与感受。翻开《画龙》第一卷,扑面而来的是欧洲“中国热”时期的奇幻图景。16世纪末期,当耶稣会士利玛窦自欧洲远道而来时,他笔下的中国是“领土超过世界上所有王国合在一起”的庞然巨物,其物产之丰饶、工艺之精湛令欧洲黯然失色。在作者看来,这并非偶然的溢美之词,而是16至18世纪西方集体心理的投射——一个急需摆脱宗教战争阴霾的欧洲,渴望在遥远的东方寻找到理想国的范本。书中展示的欧洲早期中国影像极具说服力:16世纪末期西班牙抄本里的中国神话,17世纪荷兰画家笔下的中国访客,18世纪法国著作插图中的贤哲孔子,洛可可时期御用画家描绘的中国皇帝……这些影像的广泛传播共同构建了西方世界对遥远中国的多重想象。然而《画龙》敏锐地指出,这种乌托邦想象实际上建立在脆弱的根基之上。到18世纪末期,当乾隆皇帝对马戛尔尼使团宣称“天朝物产丰盈,无所不有”时,欧洲的望远镜早已窥见了这个古老帝国的裂痕。而在马戛尔尼使团随团画师威廉·亚历山大的速写中,大清王朝随处可见的衰败与百姓的困顿,已为所谓“奇幻国度”形象的破灭埋下了伏笔。由此,西方影像下的中国形象迅速演变为“停滞的帝国”。

在《画龙》第二卷中,无论是阿罗姆精心雕刻的铜版画,还是众多来华摄影师拍摄的照片,抑或是美国排华时期的讽刺漫画,无不昭示西方在掌握话语权力后在塑造中国形象时的傲慢心理。透过这些有色眼镜下被刻意制造出的影像,后人可以感知那个年代被扭曲的中国形象是如何在西方世界传播的。当西方的视觉焦点刻意对准鸦片、乞丐、辫子和刑具,一个“停滞帝国”的集体想象就此凝固。正如书中所言:“殖民时代照相机记录的中国,与其说是忠实复制,不如说是一种选择性的诠释。”至于已经被视为中国代表性符号的龙的形象,此时也发生了一种诡异的突变:从18世纪典雅高贵的图腾,扭曲为长辫獠牙、爪握烟枪的恶魔。这种符号嬗变印证了萨义德的洞见:“东方主义是一种支配、重构和凌驾于东方之上的权力话语方式。”

20世纪上半叶的西方中国形象更加变化不定,本书第三卷呈现的众多影像,无论是莫理循、甘博镜头下的芸芸众生,还是卡帕、福尔曼抓拍的战时中国,无论是洛克、怀特所留恋的田园牧歌,还是好莱坞银幕上的傅满洲、王龙,都折射出面对这片东方大地时西方世界的情绪纷乱。我们甚至可以得出这样一种结论:当中华民族在革命与战争中浴血重生时,西方镜头却陷入精神分裂式的摇摆。而在此之后,随着冷战铁幕落下,意识形态驱使下的西方影像叙事再次跌入历史循环。中国形象在他们眼中,已不可避免成为一条“变色龙”。正如雷蒙·道森所言,中国如同“变色龙”,其形象始终是西方需求的投射。

1940年8月,美国康涅狄格州老格林威治市,荷兰裔美籍学者亨德里克·房龙在其名著《宽容》一书的后记中写下这样一句话:“从最广博的意义讲,宽容这个词从来就是一个奢侈品,购买它的人只会是智力非常发达的人——这些人从思想上说是摆脱了不够开明的同伴们的狭隘偏见的人,看到整个人类具有广阔多彩的前景。”80多年过去了,对于如今生活在“地球村”的人们来说,“宽容”却似乎已然成为更加难得购买到的奢侈品。

按理说,自地理大发现以来,随着各种传播媒介和交通方式的飞速发展,原本分散在地球各个角落的人类之间的时空距离骤然缩短,整个世界俨然紧缩成一个“村落”,不同种族、宗教、国家的人们仿佛都成为一个村落中的一份子。然而种种事实却表明,即便已进入21世纪,我们却经常不得不面对这样一种现实:由于身陷信息茧房,大多数人不会对另一个国家有深刻的认识,肤浅的民族情绪有时仍会出现,不同民族间积累的隔阂与误解甚至有可能越来越多。关于这种令人迷惑的历史景象,《画龙》一书无疑为我们提供了最具说服力的脚本。

当今世界,我们面对的是百年未有之大变局,国际形势不确定性日益凸显。尽管互联网高度普及,然而国际间信息的沟通与精神的理解反而呈现更深的隔膜。环顾现实,种族矛盾、贫富分化、宗教冲突、资源争夺、意识形态等因素引发的割裂与敌视,依然是难以解决的痼疾。对于中国人而言,一方面国家的综合国力空前提升,而另一方面,对于如何讲好自己的故事,塑造可信、可爱、可敬的中国形象同时也成为一项艰巨的任务。不可回避的是,当中国以惊人的脚步前进时,当数以亿计的中国人走出国门去了解世界时,许多西方人对这个东方国度、这个古老民族的认识竟然与一百年前无异。究竟是什么造成了这一现象?无疑值得我们深入探究。

无论从时间跨度、体量篇幅、题材内容等角度而言,《画龙》都堪称一部巨著。站在“百年未有之大变局”的历史隘口,《画龙》提供的不仅是过往的镜鉴,更是未来的罗盘。令人唏嘘的是,西方对中国的认知惰性,比想象中更为顽固。作者在导言中引用互联网热诗叩问世界:“当我们是东亚病夫时,我们被说成是黄祸/当我们被预言将成为超级大国时,又被称为主要威胁/你们究竟要我们怎样生存?”这声质询直指西方中心主义的认知困境——他们从未真正试图理解中国,只是不断重塑符合自身需求的幻象。破解之道,或许藏于书末的启示:国家形象的本质,不是他者如何观看,而是自我如何存在。因为新时代的中国正在书写新的视觉史诗——它们不再是被西方镜头裁剪的标本,而是中国自我叙事的开始。

合上这部体量宏大的巨著,耳边仿佛回响着史景迁的警示:“欧洲人关于中国的真实知识中总掺杂着想象,二者总是混淆在一起。”《画龙》的贡献在于,既未陷入对“西方污名化”的情绪化控诉,也未沉溺于“天朝荣光”的怀旧叙事,而是以冷峻的史家眼光,揭示了一个更为深邃的真相:所有关于他者的叙事,终究是关于自我的寓言。

“中国是一面镜子,你只能看到镜中的自己,永远也看不到镜子的另一面。”艾略特的箴言,如今已成为东西方共同的考题。而《画龙》给予我们的启示是:唯有打碎那面被西方中心主义锈蚀的镜子,才能让真实的光芒,照亮人类文明的共同未来。(来源:新华社)