7月中旬,宁波大学外国语学院外文宣讲团联合中外大学生开展了一场别开生面的“科技赋能·文化润心”暑期社会实践活动,通过走进智能制造企业、非遗工坊、乡村学校,近距离感受中国科技发展的蓬勃活力,深度体验传统文化的独特魅力,切实领悟中外文化交流的重要意义,进一步增强外语学子服务国家发展、沟通中外文明的使命担当。

走进企业:智造未来,以语言拓宽国际视野

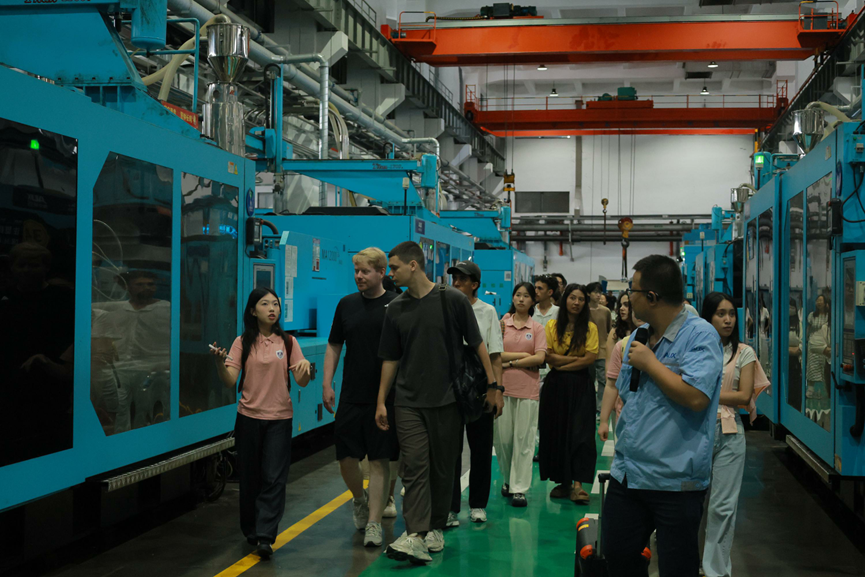

实践团队参观走访鄞州区奥克斯集团,在主讲员的带领下,师生们通过智能展厅沉浸式了解了奥克斯集团的企业文化、企业产品以及奥克斯集团取得的一系列成果;在自动化生产车间中,工厂师傅细致讲解了科技制造与智慧制造带来的变革,从自动化装配到智能检测,让学生们真切感受到“中国智造”的速度,成员们感叹于集团的自动化生产程度,进一步构思了未来科技智能化的宏图。

参观结束后,校企双方就市场人才所需的核心素质与能力展开深入探讨,围绕如何将企业实际需求融入高校人才培养体系、以便构建更高水平的产教融合新模式交换了意见,为中外大学生了解行业现状、投身实习实践提供可行参考。

走进非遗:与时光对话,用指尖触碰千年脉搏

中外大学生循着海味抵达这座东海小城——象山,只为与不会说话的非遗对视:泥土、竹根,这些寻常之物,在他们的指尖将开口说话。青瓷工坊内,转盘嗡鸣,泥坯在掌心上升起一座微缩的江南。俄罗斯小伙TURSKOV NIKITA在非遗传承人的指导下,亲手制作了一块青瓷茶胚。虽然刚接触这项技艺,但他展现出了惊人的天赋觉,最终呈现出的作品让师傅都惊叹不已。这一刻,泥土不再仅仅是泥土,更是跨越语种的问候。

竹根雕省级非遗工坊体验馆的屋檐下,烈日炎炎,省级非遗传承人方师傅守着一截貌不惊人的竹根,小小刻刀起落,竹屑纷飞,精美图案显现。来自摩洛哥的国际学生OUKJANE MOHAMED第一次使用刻刀,学着师傅的模样下刀,竹纹的阻力让她深刻体会到匠人精神的坚韧。中外大学生纷纷感慨道:“这不仅仅是一门技艺,更是一种精神,它需要无尽的耐心与对艺术的热爱。”亲手实操,让中外大学生在艺术与匠心之间找到了与中国文化的深度链接,感受传统文化的持久温度。

走进乡村课堂:以传统漆扇为媒,传递中外文化薪火

实践团队来到象山县墙头学校,联合驻扎在此地开展”假日学校“的“语润阡陌,智照桑榆”青EYE乡村课堂实践团队,与墙头镇20余名中小学生携手一齐体验非遗漆扇制作课程,感受这项古老技艺的魅力,在每一把漆扇的背后,不仅承载着传统手工艺的精湛,更承载着文化传承与创新的希望。

来自德语的国际学生BAATZ ROBIN ALEXANDER(龚罗宾)作为代表,向大家分享了自己的在华体验,他以自己的镜头与脚步,记录下在中国大地上的见闻与感动,从礼仪风俗、语言符号、地域特色、中外差异等视角出发,展现出文化传承与跨国交流的美好碰撞;外文宣讲团成员不仅作为文化讲解者向孩子们翻译内容,更是作为中外交流的纽带,在互动中打开他们走出大山、看向世界的窗户,引导他们点燃对世界的好奇、树立远大的理想;更有国际学生在沟通交流中与墙头学校的孩子成为朋友,互相约定成为“笔友”常常联络,感受到跨越语言的人间温情。

向前看,在时代浪潮中践行青年使命

“‘Amazing’is the word I've uttered the most along this journey!”(太厉害了!是我这一次实践中说的最多的话),来自乌克兰的国际学生LYTVYNOVA YEVA感叹道。从智能制造的前沿工厂到非遗技艺的文化沃土再到乡村学校的互动课程,两天的参访活动串联起科技与教育、企业与乡村、实践与思辨的多重维度,通过走进企业一线,外国语学院学生深入理解技术语言与行业需求;通过文化传播实践,实践团队不仅成为中国故事的讲述者,也是推动多元文明交流互鉴的使者。未来,宁波大学外国语学院将持续发挥外文宣讲团的品牌效应,持续深化“语言+”人才培养模式,鼓励中外青年在中外互动中增长才干,在服务国家战略中实现人生价值,在世界舞台上展现良好青年形象与担当。