【环球网财经综合报道】近日,中国人民银行公布的7月金融数据显示,非银行业金融机构存款(简称“非银存款”)单月新增2.14万亿元,创2015年有数据记录以来同期最高水平,同比多增1.39万亿元。与此同时,居民存款减少1.11万亿元,同比多减7800亿元。这一“一增一减”的结构性变化引发市场广泛关注,多家券商分析认为,股市“慢牛”行情、存款利率下行及居民理财需求上升是主要推动因素。

非银存款高增,居民存款加速流向资本市场

数据显示,7月非银存款同比多增1.39万亿元,而居民存款同比多减7800亿元,形成明显的“跷跷板效应”。浙商证券首席经济学家李超指出,资本市场回暖与利率下行共同驱动居民存款搬家,形成“存款向非银转移”的趋势。华西证券宏观联席首席分析师肖金川进一步分析,由于5月存款利率下调,叠加7月股市表现强劲,部分资金从居民存款流向非银机构,成为股市、债市及期货市场的潜在增量资金。

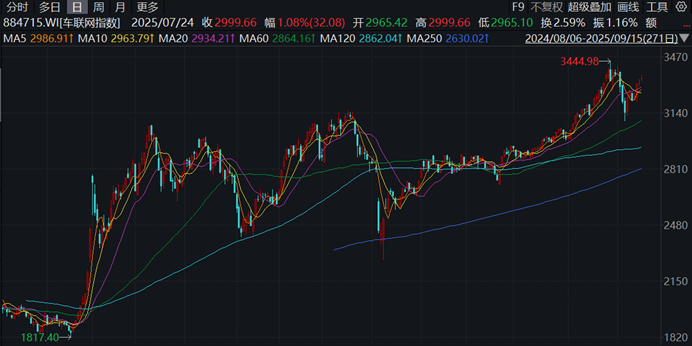

7月A股市场表现亮眼,上证指数上涨3.74%,沪深两市成交额环比增长46.59%,市场活跃度提升带动券商保证金存款增长,进一步推高非银存款规模。光大证券指出,7月股市“反内卷”行情形成资金虹吸效应,叠加理财资金季节性扩容,推动非银存款大幅增加。

M1-M2剪刀差收窄,资金活化程度提升

7月M1(狭义货币)增速同比上升至5.6%,M2(广义货币)增速升至8.8%,M1-M2剪刀差收窄至-3.2%,显示资金活性增强。东方金诚首席宏观分析师王青表示,企业和居民可能将部分定期存款转为活期,用于消费或投资理财,表明市场活跃度有所改善。

存款搬家趋势能否持续?券商观点分化

招商证券认为,存款向资本市场迁徙是长期趋势,但短期大量资金流入可能是市场情绪推动,需理性看待。该机构测算,2025年将有约105万亿元定期存款到期,若部分资金流入股市,可能带来显著流动性影响。

中金公司则指出,非银存款高增反映金融投资活跃度上升,但居民超额储蓄(约4.25万亿元)尚未完全释放,未来若风险偏好持续改善,资本市场或成为主要承接方向。

政策影响:财政贴息替代降息,货币政策或趋稳

随着《个人消费贷款财政贴息政策》落地,市场对降息的预期有所降温。财信金控首席经济学家伍超明表示,财政贴息政策相当于“定向降息”,可能降低央行全面降息的必要性。广发证券预计,社融增速可能在9月见顶,但M1、M2增速或维持高位至明年年初,为市场提供流动性支撑。 (水手)