充分发挥物品的潜能是人们追求的目标,但在现实生活中,资源的利用程度离理想状态尚有距离,其中,我国每年产生量高达2000万吨的硫酸钠、氯化钠等废盐的处理问题,长期以来一直是科学界及化工、冶金及新材料制备等行业面临的棘手难题。如何高效地利用这些废盐,成为中国科学院过程工程研究所张洋科研工作的核心任务。

废盐中含有机物、重金属等污染物,常规处理主要靠简单的堆存和填埋。如果没有有效的处理手段,会浪费其中的有价元素不说,有机物和重金属还可能对环境造成污染。因此,张洋所在的中国科学院过程工程研究所开展了针对性的资源化利用研究。

张洋依托多元水盐体系相平衡规律的研究,掌握了复杂溶液体系离子形态的调控规律,成功突破了钠基废盐制纯碱的技术难关,并实现了工业化生产,研发出了硫酸钠/氯化钠高盐废水及废盐直接制备纯碱或小苏打的新技术,且技术的减碳作用十分突出。

以四川省洪雅县青工科技有限公司钙芒硝矿废弃物资源化处理及生态环境保护项目为例,运用该技术生产1吨小苏打需要0.85吨的硫酸钠,与传统技术相比,生产每吨小苏打的二氧化碳减排量为0.170吨。如项目年产10万吨小苏打,年二氧化碳减排量就为17000吨,其减碳效果,不言而喻。

突破路径——创新

中国明确提出了2030年前碳达峰,2060年碳中和的目标,彰显了在环境保护方面的决心和态度。在此背景下,废盐的处理在张洋等科研人员的创新努力下,踏上了创新应用的新征程。

国家对废盐的资源化利用高度重视,《“十四五”全国清洁生产推行方案》明确提出,在重点行业推广“化工废盐无害化制碱等工艺”,通过废盐的资源化利用,实现减量化、降本增效、环保与经济双赢。但目前的填埋法、高温氧化法、盐洗法等技术仍存在成本高、附加值低等问题。

张洋的目标是降低工业废弃物处理成本,实现资源的再次利用,他带领研发团队对废盐资源化利用现状进行了深入调查与分析。研究发现,目前废盐资源化处理通常采用有机物热解-分盐结晶的方法制备氯化钠和硫酸钠副产品。理论上,离子膜烧碱和纯碱行业均以氯化钠为原料,可以实现大规模氯化钠消纳,但硫酸钠目前主要用于制备硫化碱或作为洗涤剂、印染等行业的添加剂,年消纳量不足300万吨,远远无法满足近千万吨副产硫酸钠的处理需求。

张洋团队深知,硫酸钠废盐资源化的关键在于将其转化为纯碱或小苏打,复分解法是制备碳酸钠(或小苏打)的理想方法,但硫酸钠的单程转化率低,无论是采用蒸发结晶还是冷却结晶,都只能制得硫酸钠与硫酸铵的复盐或混合物,硫酸铵纯度低,无法有效利用。

针对硫酸钠制纯碱的诸多技术瓶颈,张洋团队基于多元水盐体系相平衡规律的研究,成功研发了硫酸钠短流程制备纯碱联产硫酸铵的新技术。该技术将传统工艺的五步简化为三步,省去了低温冷冻和高温蒸氨的环节,能源消耗降低了30%至40%。这是一项突破瓶颈的创新技术,不仅解决了高盐废水或废盐的问题,为大宗硫酸钠固废的资源化利用找到出路,同时实现二氧化碳的减排和利用,助力相应行业高质量发展。

在掌握硫酸钠制纯碱技术的基础上,张洋团队又面向工业高盐废水攻克了含钠、钾、硫酸根、氯、有机物等复杂废盐/废水的全组分资源化利用关键技术,研发出了硫酸钠/氯化钠等混盐无需分盐直接制备纯碱的技术,大幅降低了生产成本。目前,该技术已在有色冶金等行业成功应用,并申请了中国发明专利40余件。

转化之路——应用

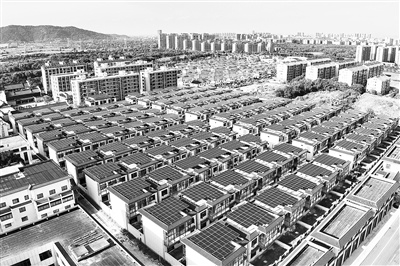

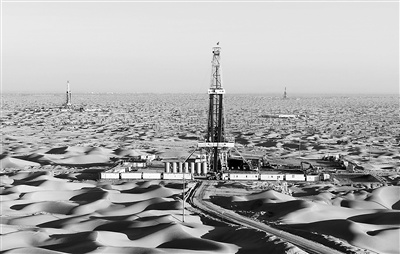

“技术突破固然令人振奋,但转化应用才是我们的最终目标。”张洋团队将成果转化为现实生产力。团队研发的硫酸钠制纯碱技术在2020年9月于辽宁葫芦岛建成了日处理700立方米硫酸钠废水(3万吨/年硫酸钠)的示范工程,装置一次开车成功并实现了连续稳定运行。该项目的年产纯碱2.5万吨,硫酸铵4万吨,实现了副产硫酸钠资源的高值转化。

数据是技术实用性最好的证明,运用该技术后,将硫酸铵产值计入成本,每吨纯碱的车间成本约为1400元,与氯化钠联合制碱生产成本相当。2023年以来,该技术成功推广的年产10万吨小苏打项目、年处理24万立方米工业高盐水深度资源化项目及10万吨钠基废盐资源化制小苏打项目(一期3万吨/年)相继投产运行。此外,还有多套5万至20万吨级硫酸钠制纯碱工程正在建设中。

按年产生1000万吨硫酸钠废盐计算,目前本技术已投产项目年处理废盐20万吨,占据总量的2%,预期市场推广总量年处理废盐150万吨,占据总量的15%。

资源再利用,是未来产业的发展方向。其意义在于最大限度地减少资源和能源的消耗,实现物尽其用,不仅能最大限度地减少废物产量,还能实现废物资源的最大回收和综合利用,在获得经济效益的同时,保护环境。“一举多得”地同时实现环保与增产,这既是张洋对固废资源化的态度,也是他科研探索的目标。

未来,他将继续用更多的成果,将废盐等固废转化为高值产品,并以此助力中国经济和环保事业的发展。