小儿推拿属于纯绿色康复手法,操作要求精细,轻快,那我们应该如何进行呢?

小儿推拿手法最早可以追溯到两千多年前。早在《五十二病方》中就有刮法、搔法和摩法。其后,小儿推拿手法伴随成人手法发展。

《内经》将手法称为“按跷" 。 王冰注解为“按者抑按肌肤,跷者捷举手足" ,可见当时按法和导引法较为普遍。 后来“按跷"改称“按摩" ,并衍生出许多手法。 《厘正按摩要术》谓 : “揉法,推、运、搓、摇等法,均从摩法出也" ;晋代葛洪《肘后备急方》介绍了掐法、捏脊法和抄腹法;唐代《备急千金要方》以膏摩见长。 明清以《小儿按摩经》为标志 ,逐渐形成了具有特色的小儿推拿手法体系 ,该书记载了18种手法。 《厘正按摩要术》首次将小儿推拿手法归纳为按、摩、掐、揉、推、运、搓、摇八法。今天略有扩展。

工具/原料

爽身粉、润滑油等保护宝宝皮肤的介质

方法/步骤

1

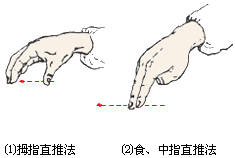

手法一:直推法

直推为从某一点起,沿直线推向另一点,即单方向直线运动。

技术要领:

1、拇指 ,并拢的食中指或食中无名指紧贴皮肤。沉肩、垂肘,轻快推动。

2、频率多在200次/分钟左右。

3、要求顺穴位、顺经络、顺纤维、顺趋势。

临床应用:

1、用于线性穴位。如开天门、清天河水等

2、向心推为补、为升、为温;离心推为泻、为降、为清

2

手法二:旋推法

旋是回旋,推有移位。旋推为表面有摩擦,同时带动深层组织回旋运动。

技术要领:

1、前臂摆动,手腕放松,蓄力于指,力度稍重,“ 皮动肉也动"

2、频率较快,可达160—260次/分。旋推轨迹多为圆形。

3、顺时针为补,逆时针为泻。

临床运用:

只用于手指螺纹面。如补脾经、补肾经,清肺平肝、心肝同清等

3

手法三:分推与合推法

同时从中央向两边推,如“<一·一>"为分推,又称分法;从两边同时向中央推动称合推,又称合法。

技术要领:

1、两侧用力对称,部位对称,速度均一

2、轻快而不滞,频率120—200次/分

3、头面、手腕多用拇指,背部、腹部可用拇指、多指或大鱼际。

临床应用:

分推即“分阴阳",合推即“合阴阳",有调节阴阳、气血、寒热之功。分推法多用于起式,能分别阴阳,分理气血,激活经络与穴位,还能消积导滞,化痰行气。合推与之同功。

4

手法四:摩法

较轻的环形运动为摩法。 可分为单指摩法、多指摩法和掌摩法。

技术要领:

1、要求轻贴皮肤,轨迹为圆形运动。

2、圆周各处操作力度、速度均匀。食中无名三指摩时,手指应并拢

3、力度较轻,不带动深层组织运动,古人谓“皮动肉不动"。

临床应用:

1、摩法力度很轻,患儿感觉舒适。摩囟门、摩中脘、摩关元、摩神阙等为温补,用于体虚。摩中脘。摩腹又能消食化积行气,用于脘腹胀满、肠鸣腹痛等

2、古人谓缓摩为补,急摩为泻

3、摩法方向古有“ 左转补兮右转泻"之说。 后人多采用顺时针为补 , 逆时针为泻。

5

手法五:运法

由此往彼的弧形或环形运动。有拇指运或食中无名三指运。

技术要领:

1、弧形或圆形轨迹要流畅,不要突然转折、中断、停止

2、弧形运作可始终沿一个方向,也可来回运作

3、古人谓“宜轻不宜重,宜缓不宜急",频率为80-120次/分钟。

临床应用:

1、用于弧形和圆形穴位

2、 运者,运输,有转运、输送之意。 能平衡起点与终点关系 , 如运土人水和运水人土;也是祛邪导滞的重要方法,如运中脘,运太阳,运腹等

3、因其摩擦产热而适用于虚寒证,如运丹田。

6

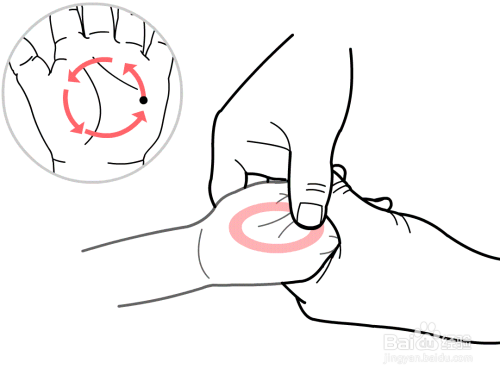

手法六:揉法

吸定基础上的回旋运动称为揉法。 临床有拇指揉 、 多指揉 、掌根揉和鱼际揉等。

技术要领:

1、 指下吸定 , 不得移动,古人谓“ 肉动皮不动"。

2、沉肩、垂肘、腕部放松。

临床应用:

1、揉法柔和舒适,最能放松

2、因其力度、部位、频率、方向和深浅随证而变, 最大限度满足个体病情,针对性强,古人谓“揉以和之"言其调和阴阳与气血

3、指揉法多用于点状穴位,常与点、按、振等法结合, 形成3或5 揉 1 点 ( 按、振 )定式。掌揉法多用于腹部,消散力强 , 是治疗小儿腹痛、腹胀、食积、便秘等的重要方法。鱼际揉多用在面部。

7

手法七:按法

稍大面积的垂直下压为按法。

技术要领:

1、接触面积比点大,多用指腹和掌根。

2、指、掌着力,先轻渐重,由浅人深,得气为度。 每按压至患儿最大忍受度时,可适当停留数秒,放松,再按。

临床应用:

1、指按法接触面积小 , 刺激强 , 适用于穴位及痛点。 掌按法接触面积大 , 压力亦大,适用于腰背、脊柱和腹部

2、按之则热气至。按法是温补法代表。如按肾俞、按小腹可聚元气、散寒邪,适用于虚寒证。

3、按而散之。按法向下用力,长于消散,可用于脘腹痛、便秘、腹胀、厌食等。

8

手法八:掐法

掐以甲入。甲是指甲,入为刺入,即以指甲刺入皮肤,又称“切法"、“爪法"、“指针法"。

技术要领:

1、快进快出;垂直施力。

临床应用:

1、急救醒神。如掐人中、掐攒竹、掐合谷、掐涌泉、掐老龙、掐精威、掐五指节等。

2、借其强刺激发汗祛邪,用于外感。如掐耳背。

3、中病即止 ,严格控制次数 , 不宜作为常规手法 , 不要掐破皮肤。

9

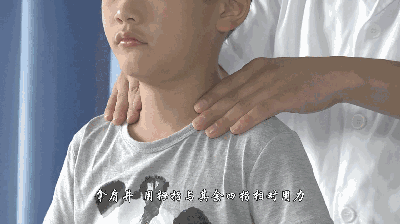

手法九:捏法

临床有两种术式。 其一为以两手拇指置于脊柱两侧,从下向上推进;边推边以拇指与食中二指捏拿起脊旁皮肤;另一法为“冯氏捏脊流派"手法。

技术要领:

1、均从龟尾向上推进,直至大椎。

2、捏起皮肤多少及提拿力度要恰当。捏得太紧,不容易向前捻动推进,捏得太松则不易提起皮肤。推进与捏拿要流利。

3、一般捏脊法多捏3遍以上,冯氏捏脊为6遍。最后1遍操作时,每捏3提1,提时力度深重,多有皮肤与筋膜剥离声响

临床应用:

1、攻补兼施,能明显增强小儿体质

2、两种捏脊疗法操作方法和作用部位有别。由于手的惯常定式使第一种术式主要刺激脊旁,第二种术式(冯氏捏脊)主要刺激脊柱。脊旁多与夹脊穴和背俞穴有关,正中则偏重督脉。故普通捏脊术长于调理五脏,冯氏捏脊术温补功著。

3、消积化痰行气。尤长于治疗疳积,临床又称为“捏积"

4、捏3提1强度大,小儿多哭闹,应最后操作。且不强求弹响。

10

手法十:捣法

节奏性敲击穴位的方法称为捣法。可用屈曲的中指端或食中指指间关节髁击打。

技术要领:

1、瞬间作用,快落快起,节奏感强。

2、小儿穴区太小,应注意部位的固定和击打的准确性。

临床应用:

1、用于点状穴区,特别是四肢关 处,能活络 关、镇惊定志,如捣小天心

2、用于头部、额部,嘣嘣声响,与弹法同功,能醒脑开窍。用于小儿遗尿、抽动症、多动症及鼻炎、鼻窦炎、耳鸣耳聋等

11

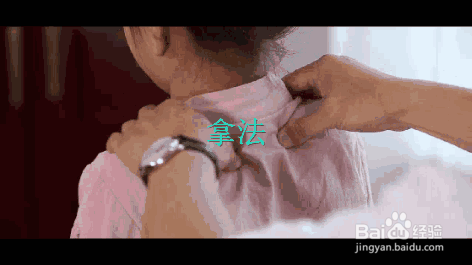

手法十一:拿法

捏而提起谓之拿。分为拇指与食中二指的三指拿,拇指与其余四指的五指拿。

技术要领:

1、沉肩、垂肘,朝后上方拿起。

2、同时或交替拿起,快拿快放,节奏感强。

临床应用:

1、重要的放松手法,具有疏通经络,活血化瘀之功,用于肢体疼痛、强直,肩背酸楚等,如拿颈肩部

2、方向为向上向外,有升提气机,发散外邪的作用,如拿风池

3、腹部拿法减肥助消化。提拿肚角,镇痛良效。拿肩井为常用收势。

12

手法十二:捏挤法

以双手拇、食二指对称置于穴位四周,同时用力向穴位中央推挤称捏挤法。

技术要领:

1、两手四指对称。穴位在中央,四指在穴位周围正方形四个角上。捏挤时, 四指沿正方形对角线同时向中央发力。手指在皮肤表面并无摩擦,而是推挤皮下组织。

临床应用:

1、强刺激手法 , 其刺激量比常规推拿手法强 , 比取痧法(刮痧、拧痧、扯痧) 轻。与取痧同功 , 用于小儿发热、中暑、神昏、感冒等

2、消导之力强,用于食积、痰浊、流涎、肥胖等证。

13

手法十三:搓法

夹持基础上来回运动为搓法。其法为用双手掌夹持患儿一定部位,相对用力,快速搓揉,并做上下往返移动。

技术要领:

1、夹持松紧适度;双手用力均衡;搓动快,移动慢。

临床应用:

1、运用于柱状部位,如上肢、下肢、胸廓和胁肋等。

2、用于四肢活血化瘀 , 放松肢体。 用于胸廓和胁肋顺气、化积、化痰、消痞、散结。

14

手法十四:捻法

夹持搓揉谓之捻。

技术要领:

1、拇食指对称着力夹持肢体,快速搓揉,缓慢移动,动作自然连贯。

临床应用:

1、适用于手指、足趾。 能舒筋活络,调畅气血。 用于指、趾损伤、疼痛等

2、捻耳与依次捻手指与脚趾,是重要的调节心神,健脑益智之法,用于小儿脑瘫、语言障碍、耳鸣耳聋、多动等。

15

手法十五:摇法

被动环转运动肢体的方法称摇法。

技术要领:

1、以一手托住或握住关节近端,另一手握住关节远端,双手协调,做相反方向的不转运动

2、环转的轨迹为一圆锥体。顶点在关节处,底为关节远端肢体所成的圆形。固下顶点,圆形轨迹为其基本要点

3、摇动范围由小至大,频率由慢渐快。

临床应用:

1、用于肩、肘、腕、髋、膝、踝等关节,能增强运动范围。适应于伤筋及各种关节功能活动障碍,如臂丛神经损伤、脑瘫、五迟、五软等

2、动摇肢体,活气血、通经络、消积滞。能导引阳气,用于阳虚倦怠等。

16

手法十六:振法

以高频率振颤肢体或穴位的方法称振法。有掌振法和指振法。

技术要领:

1、指或掌吸定于某一部位或穴位,前臂强直性收缩,细微振颤。要求蓄力于掌或指,形神合一。

临床应用:

1、先有点按,后行振颤。有了振颤,产生机械波,有利于点按刺激纵向深透和横口扩散。

2、振颤使原有刺激变得柔和。

3、频率很高,有消散之功。于肢体可通经活络,镇痛消炎;于脘腹能消积导滞,消痞散结;于小腹和腰骶可导引元气,以温补见长。

注意事项

一、要求轻快,“轻"指手法力度,“快" 指手法频率。 小儿肌肤柔弱,脏腑娇嫩,不耐重力 , 必须轻。 因为轻 ,要在有限时间内达到有效刺激 , 就必须快。 成人推拿要求蓄力于掌、指、肘等部位,甚至借助体重,频率多为120次/分左右,小儿推法要求轻而不浮,频率多在 200次/分左右。 轻手法虽然刺激弱,但频率快,连续作用于经穴 , 最终达到阈上刺激,发挥治疗作用。

二、要求柔和,“ 柔和”,是一种境界,更是一种状态。这种境界和状态寓于各种手法之中,只有当熟练掌握了某种手法,并长期运用之后才会在不自觉间流露出来。柔和与力度轻有关,但柔和不等于轻手法。重手法同样可以柔和。小儿最喜柔和,手法柔和是小儿推拿得以进行的基本保证,是在反复演练、理解 、感悟及长期功法训练中逐步获得的。

三、要求平稳,其一,指单一手法操作时,力度、频率、幅度基本保持一致;其二,指手法和手法之间转换不能太突然。机体的反应性常随刺激形式和数量的变化而变化。平稳是保证某种刺激尽快达到并恒定在某一阈上值水平的基本要求。传统小儿推拿常常运用揉3按( 点、掐)1、振按法、捏脊法等。不同形式的手法及力度固定组合,柔中有刚,刚中有柔,形成较为复杂的定式,它们比单一手法刺激机体所传达的信息量更大,但整体上仍然是平稳的。

四、要求着实,“着"为吸附; “ 实"即实在。 着实才能有效激活经络与穴位。 具体要求为轻而不浮 ,重而不滞。 手法是否着实 , 可以根据推拿时局部皮肤温度、皮肤柔软度、皮肤色泽及指下感觉等综合判断。

温馨提示:经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。 免责声明:本文转载来之互联网,不代表本网站的观点和立场。如果你觉得好欢迎分享此网址给你的朋友。 转载请注明出处:huyis.com/experience/healthy/employment/2721.html